Q-info 第202号 2024年10月発行 【”一丁噛”が行く!】

第187回:サブスク

サブスクって言葉、聞かれたことがありますよね。

最近いろいろなものがサブスクで利用できるようになってきています。

サブスクとは、サブスクリプション(subscription)の略称で、一定期間、定額で商品やサービスを利用できる仕組みのことです。音楽配信サービスや動画配信サービスをはじめ、ソフトウェアの使用料、家具や洋服、更には車や住居までいろいろなサブスクが出現しています。

身近なサービスとしては、NetflixやAmazon Music、DAZNなどがあります。

日本語では月額課金制といわれますが、一定の期間を契約するものから、利用する限りずっと課金されるものもあります。

メリットは、初期費用や月額利用料が安いことです。クルマのサブスクでは1万円位から利用出来るものもあるそうです。

一方でデメリットは、使っても使わなくても料金がかかることです。特に申し込んだことを忘れていると、解約しない限り料金がかかりますので注意が必要です。

多くのサブスクは月々の費用が数百円から数千円、クルマなど高い物でも数万円で利用できるので、一度に大きなお金がかからず手軽に利用できることが広く使われ出した理由でしょう。

但し、月額が安いからといって油断してはいけません。数年にわたって使っているとけっこう高額になることもあります。

最近テレビコマーシャルでよく見かけるサブスクの販売管理ソフトがあります。HPで確認すると、初期費用15万円+月額7万円と書いてあります。

初期費用はともかくとして、月々7万円で販売管理が使えるなら安い!と思う人も多いのでしょうね。

ちなみに、5年リースでソフトを導入する場合、月額7万円のリース料を支払うとするとおよそ350万円のソフトが導入できます。『はんばいQ』だとかなりカスタマイズしたときの価格になりますね。

更に、サブスクだとそのソフトを使い続ける限り、費用がかかりますので、長く使うとかなり高価なものになってしまいます。

決してそのサブスクソフトをどうのこうのと言うつもりはないのですが、サブスクはしっかり考えないとけっこう高い買い物になってしまうことがあると言いたいのです。

私が重宝しているサブスクにDAZNがあります。プロ野球のテレビ中継がないときに、ニンマリしながら阪神の活躍を楽しんでいます。

このDAZN、野球のないシーズンでも月額料金はかかります。何も見なくても毎月料金は引き落とされます。サッカーやF1など、いろいろなスポーツを見るなら構わないのですが、私は野球しか見ないのでプロ野球シーズンが終わったら、解約するようにしています。そして翌年春にまた契約を再開しています。(DAZNの場合、休止期間が設定できるようになっています(^o^))

生活のあらゆるシーンに登場してきたサブスク、その便利さと安さでつい利用しがちですが、申し込んだことを忘れないように、また利用申込にあたってはある程度慎重に検討したいものです。

(一丁噛)

Q-info 第202号 2024年10月発行 【読者訪問】

読者訪問 第177回

関西紙料株式会社

お話を伺った方 取締役会長 澤田 修一 様

会社の所在地 〒601-8012 京都市南区東九条南岩本町一番地

電話番号 TEL 075-671-2395 FAX 075-671-2397

事業内容 古紙リサイクル業

HP https://www.kansaishiryo.com/

世の中の役に立つ会社を目指して

~地域とともに京都の環境保護活動を担います~

“Replyシート”の返信で「これからも送って欲しい」とのご意向をいただいていましたので、Q-infoについてのご意見やご感想を伺いにお邪魔しました。

『Excelワンポイントテクニック』がけっこう役に立っており、また、IT雑情報もいろいろ知らないことを教えていただけるのでありがたいとおっしゃって下さいました。こういった声を生で聞かせていただくと大変励みになりこれからも頑張って紙面作りをしていこうと思います。

京都で創業し77年が経ちました

同社は澤田会長のお父様が終戦直後の昭和22年に創業されました。富山のご出身で先達を頼って京都に出て古紙問屋で丁稚奉公されたのち、戦後独立開業されました。奉公先の会社は印刷業などから出る裁落を集荷されていましたが、当社は一般家庭から出る古段ボール等を回収するようになり、高度成長時代には紙の量がどんどん増えるに伴い会社も発展してきました。歴史をお伺いして古紙回収がけっこう古くから行われてきたことを知りました。

そう言えば昔、新聞紙と折り込みチラシを分けて出していましたが今は分ける必要がないそうです。分別しなければならないのは、「段ボール」「新聞・チラシ」「雑誌・雑紙」です。段ボールは段ボールに、新聞・チラシはまた新聞に、雑紙はボール紙等に再生されるのだそうです。

近年はペーパーレス化が進み回収する紙の量が減ってきているとおっしゃいます。

日本全体の古紙回収量は2007年をピークに2023年には26%も減少したそうです。

言われてみれば新聞の折り込みチラシも減ってきているように思いますし、第一、新聞購読者数も減ってきていますのでなかなか厳しい業界なんですね。

機密文書の処理もお任せ下さい

9年前にご子息に社長をバトンタッチされ、現在は会長として社業の他にも地域ボランティアなどに精を出しておられるそうです。

回収する紙の量は減ってきていますが、機密書類の処分ニーズは増えてきているとのこと。ホームページで簡単に見積シミュレーションできるのでチェックしてみて下さいとのことでした。

環境に貢献する仕事ですので、これからも継続的に地域のために、地球のために取り組んでいっていただけることを期待しております。

(米田)

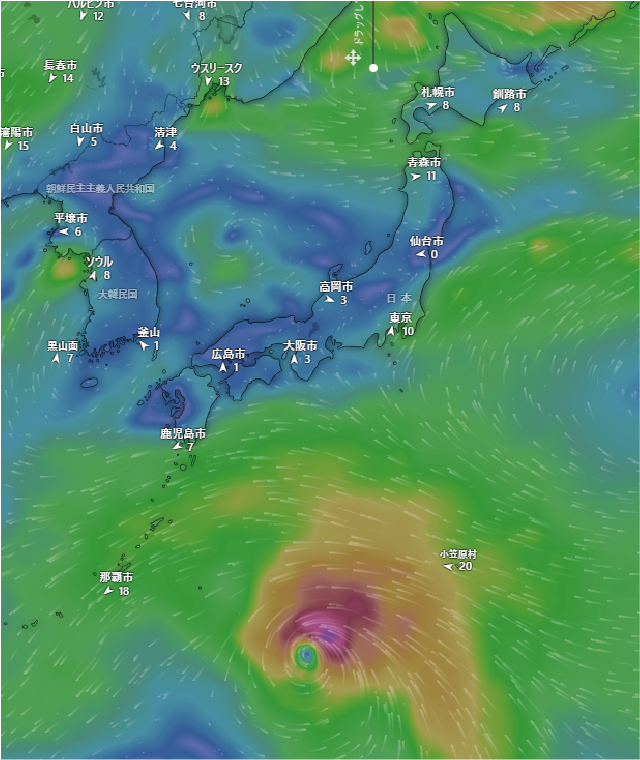

Q-info202【IT雑情報】一味違う天気予報アプリ「Windy」

便利な気象情報サイト Windy

皆さんは天気が気になる時、どんなサイトorアプリを利用されていますか?

ここ最近サービスも進化しておりかなり詳細に天気の動向が確認できるようになりました。

雨雲レーダーも誰でも簡単に見れるようになり「あと15分で雨降るで~」という会話も当たり前になってきました。色んなサービスが乱立している中、ここ最近社内で話題になっているサイトが「Windy」です。(PC・スマホ対応) 2014年からサービス開始しているのでもう既に愛用されている方も多いかもしれませんが、個人的に他の天気予報アプリと違うと感じた魅力をお伝えいたします。 (https://www.windy.com/ja/)

① 複数の気象データベースを切り替えられる

一番馴染みのあるMSM(気象庁)はもちろん、ECMWF(イギリス)、 GFS(アメリカ)、 ICON(ドイツ) 計4種の気象データベースを参考にすることができます。

それぞれで予想が少し違ってくるので、「雨雲の流れは気象庁、風はECMWFで」

など見たい情報に応じて使い分けることも可能です。

② 天候情報が豊富、かつ視覚的にわかりやすい

雨雲や気温はもちろん、気圧、湿度の情報も確認できる他、風向や風量など をアニメーション表示できる機能があり、台風の進路予測なども時間経過で 確認ができます。

さらに海水温や海流、はたまたPM2.5の情報など単純に興味のある情報も 視覚的にわかりやすく表示してくれます。

などなど

一旦紹介はこのくらいに致しますがまだまだここには書ききれないほど機能が充実しています。

山登りや釣り、サーフィンなど天候の変化に影響を受けやすいアウトドア趣味をお持ちの方は特に重宝されるのではないでしょうか。

使ってみてボタンをポチポチ押して画面の変化を見るだけでも楽しいので、是非お試し下さい!

【9/24,10/3】IT導入補助金 説明会 開催します!

2024年度IT導入補助金の追加公募が発表されました。

直前駆け込みでも大丈夫!説明会にご参加ください。

Q-info 第201号 2024年9月発行 【PDF】

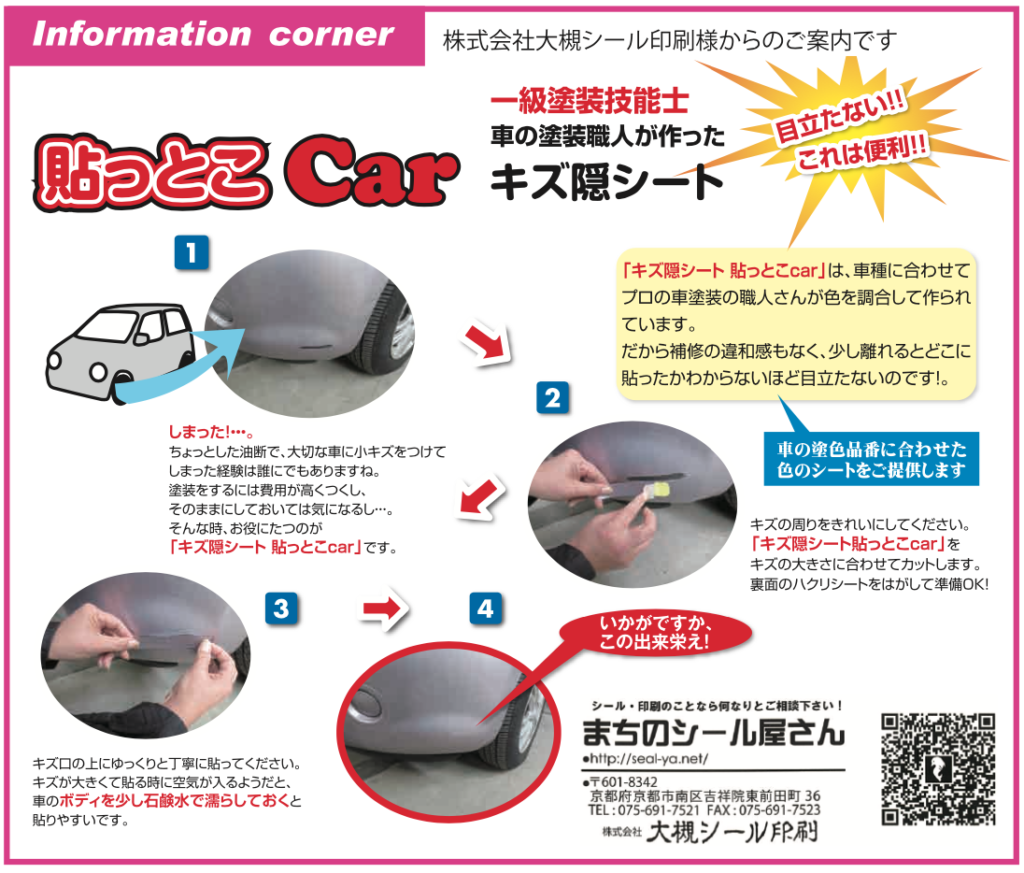

Q-info201【Information Corner】車の塗装職人が作った傷隠シート『貼っとこCar』(株式会社大槻シール印刷 様)

Q-info 第201号 2024年9月発行 【読者訪問】

第176回

株式会社大槻シール印刷

お話を伺った方 代表取締役会長 大槻 裕樹 様

会社の所在地 〒601-8342 京都府京都市南区吉祥院東前田町36

電話番号 TEL 075-691-7521 FAX 075-691-7523

事業内容 シール印刷業

HP http://www.otsuki-seal.co.jp/

シール印刷の特殊性を活かして

~単なる印刷屋ではなく加工屋です~

私と年齢も創業年も同じ大槻シール印刷の大槻会長をお訪ねしました。

同社は1981年創業で今年43年目を迎えておられます。大槻会長とは京都中小企業家同友会でお会いしてから20年あまりになりますが、お互いにあまり仕事の話はせずにもっぱら同友会の話ばっかりしてきたような気がします。

格安ネット印刷の台頭で印刷業界は厳しい状況になっているのではと思いながらお話を伺いに行きました。

ミクロンの世界で技術がものをいう

大槻会長はもともとシール印刷屋さんに勤めておられました。営業をやっておられたのですが機械に興味を持ち、シール印刷の機械を覚えました。そしてのれん分けのような格好で独立されました。

シール印刷は特殊です。ロール状のシール台紙に印刷をしながら型を抜いていきます。台紙を切らずに型抜きするために0.1mmの精度で機械の調整をしなければなりません。まさに技術力がものをいう世界。

「シール屋は印刷屋というより加工屋や」とおっしゃいます。またロール紙に印刷する機械がかなり高価だそうで、多額な設備資金と高度な技術を要することから新規参入はあまりなく、瓶のラベルや各種機械に貼付するラベルなどラベルシールの市場規模もそんなに変化していないので、比較的安定的に業績は推移しているそうです。しっかり差別化ができる業界なんですね。

障がい者雇用も継続しながら次世代に繋いでいきたい

現在スタッフは24名でそのうち障がいを持っている人が2名いらっしゃるのだそうです。何年か前に同友会の方の紹介で聴覚障がいを持った人をアルバイト採用されたのが最初。当初は少し不安もあったそうですが真面目に働いてくれるということでそののち正社員として採用しました。現在はコミュニケーションが苦手な精神障がいの子もいるということですが、現場仕事を真面目にやってくれて助かる上に社会貢献もできることの喜びもあり、今後も障がい者雇用は継続してやっていきたいとおっしゃっていました。

今までは瓶メーカーや包装資材屋などBtoBでの取引が主だったのですが、自動車の修理業者と連携して車の小さなキズを隠すシール(キズ隠シート)を開発し、“町のシール屋さん”としてBtoCにも注力されています。今後は更に趣味のグループなどを対象に個人使用のシールの制作も積極的にやっていきたいとおっしゃっていました。

障がい者雇用も継続しながら“町のシール屋さん”としても、そしてまた、事業承継も進めながら次世代に繋いでいかれることを祈念して帰路につきました。

(米田)

Q-info201【IT雑情報】スクリーンショットの便利な活用方法(クリップボード履歴編)

スクリーンショットとクリップボード履歴の活用

資料作成時などに、必要な情報をスクリーンショットで撮影、クリップボード履歴に保存しておくことで、

効率的に作業することができます。

クリップボード履歴は、コピーしたテキストや画像を一時的に保存し、後で再利用できる機能です。

これらの機能を活用して、日々の作業をより効率的に進めてみてください。

スクリーンショットを撮影する

スクリーンショットを取りたい範囲を決め(図の赤枠の範囲)

Win+Shift+S キーを押してSnipping Toolを起動してその範囲を指定します。

その指定範囲の画像がクリップボードに自動的に記録されます。

クリップボード履歴を呼び出す

自動的に記録された画像はWin+ V キーで呼び出すことができます。

最大25件のアイテムを保存でき、WordやExcelに貼り付けることができます。

Win + V キーを押すと履歴が表示されるので必要なものを簡単に呼び出すことができます。

初めて使用するときは「始めましょう」という表示が出ますので「オンにする」をクリックして下さい。

Q-info 第201号 2024年9月発行 【”一丁噛”が行く!】

第186回:パリ・オリンピック

7月26日から8月11日まで17日間にわたりパリオリンピックが開催されました。お気に入りの競技観戦のために寝不足になった方も多かったではないでしょうか。

日本は金メダル20個、銀メダル12個、銅メダル13個をとり、金メダル数、メダル総数ともに、海外で開催されたオリンピックでのメダル獲得数は最多となりました。

セーヌ川の水質汚濁や不可解な判定など、課題はいろいろあったようですが、特に今回のオリンピックではIT技術が競技の中継や運営に革新をもたらし、今までにない映像が目を引きました。

まず、8K解像度の超高精細映像が導入されました。特に体操競技では選手の動きや表情が極めて鮮明に映し出され、臨場感溢れる画面を楽しむことができました。

とのことですが、8Kのテレビがないとダメですよね(^^;

また、5G通信技術により、リアルタイムで遅延の少ない映像配信が可能となり、複数のカメラアングルやインタラクティブなコンテンツの提供が実現しました。

ドローンカメラも多く活用され、通常の固定カメラでは捉えられない視点からの映像が提供され、臨場感あふれる競技を楽しむことができました。

さらに、ARやVR技術を活用することで視聴者は仮想空間で競技を体験し、試合中のデータ解析や統計情報がリアルタイムで表示されるなど、新しい観戦スタイルを体験できるようになったそうです。

そしてまた、水泳競技では、水中カメラが使われ、泳ぎのテクニックや競技の瞬間を水中から観察するとともに、AIによる映像解析が導入されて泳ぎのフォームやタイムの解析がリアルタイムで行われたそうです。

ということで、私は実際にすべて体感していませんが、着実にITが新たな体験や体感を提供するようになってきたようで、これからのスポーツ中継も新たな楽しみが増えそうです。

(一丁噛)

Q-info 第201号 2024年9月発行 【スタッフのつぶやき】

わりと最近、あるところにおじいさんが一人寂しく暮らしておりました。

ある日おじいさんが川に洗濯にいくと丸いものが流れてきました。それはQに目のついたよくわからないものでした。

しばらくそれをもてあそんでいたおじいさんは、それがいろいろな形にカスタマイズできる販売管理ソフトだと気付きました。

これをいつも段取りの悪い攻撃を仕掛けてくる鬼ヶ島の鬼に見せてやろうと思い、おじいさんは旅に出ました。

旅の途中、犬に出会いました。

「あんた、そんなもんE*C*Lがあれば要らんわい」と犬。

確かに小技は効きますが同じことを何回も入力する手間を考えた犬は家来になりました。

しばらく行くと、猿に出会いました。

「じいさんよ、〇〇奉行にゃ勝てんだろ」と猿。

確かによく出来ていますが、ちょっとした修正も出来ず融通が利かないことに気付いた猿は家来になりました。

さらに進むと、雉に出会いました。

「わたしゃ、楽〇販〇使ってんのよ」と雉。

月々○万円で使えるので安いと思っていましたが、一般的なリース期間と同じ5年間使うとかなり高額になることを悟った雉は家来になりました。

そして鬼ヶ島。

ボス鬼曰く「何言うてんねん。手書きに勝るものはないやろ!」

これは強敵です。

なんたってマンパワーさえあればタダですから・・・・

しかし最後は情報共有が出来ていないため統制のとれない子分達をみてデータの重要性を認識したボス鬼は降参し、Qに目のついた販売管理ソフトの導入を真剣に考え始めたのでした・・・・

で、おじいさん達は大金持ちになったのでしょうか?

もちろんなりません。

今日もまたあちらこちらで適正料金による販売管理導入の旅を続けるのでした。

おあとの用意がよろしいようで・・・・

(営業部 山口 徹)

新しい投稿ページへ古い投稿ページへ