Q-info 第128号 2018年8月発行 【PDF】

Q-info 第128号 2018年8月発行 【スタッフのつぶやき】

こんにちは♪ 今月は『壱Q』こと岡が、ご挨拶させて戴きます!

歴史好きの視点から、ビジネスに関わるちょっとした小ネタを1つ♪

コピー機にしろプリンターにしろ、トレイに入っている用紙はほとんど「A判(主にA4用紙)」だと思います。最近は、「B判(主にB5用紙)」の書類をあまり見かけなくなっています。学生の頃、「B5判」ノートを使っていたのが信じられませんよね。

因みに、今の子供達のランドセルは「A4フラットファイル対応」になっていて昔と比較しても大きくなっています。

そもそも、「A判」と「B判」ってなんでしょう?

「A判」は、ドイツの工業規格(DIN476)が基になって策定されています。面積が1平方メートルの「ルート長方形」をA0としました。現在は、【国際規格サイズ】です。

一方の「B判」は、日本(江戸時代)の美濃紙をもとに面積が1.5平方メートルの「ルート長方形」をB0とした【国内(JIS)規格サイズ】です。1990年代から役所などの公文書も「A判」を採用するように正式決定しています。

ビジネス的にも、国際規格に統一したほうが効率的です♪

ただ、日本由来の「B判」が段々と無くなっていくかもしれないと思うと若干、寂しい気持ちにもなりますね・・

私達の製品、「はんばいQ」シリーズも標準的な帳票は総て「A判(A4)」です!

世界で使える販売管理を目指していますから~!(^^)

これからも暑さが続きます・・くれぐれもご自愛くださいね♪

営業部 岡 恭弘

Q-info 第128号 2018年8月発行 【一丁噛が行く!】

一丁噛が行く!第120回:ICカード

最近、あることを発見しました。

PiTaPaやICOCAをはじめ電子マネーや各種チケット、クレジットカードなどの非接触型のICカードを2枚以上、財布やパスケースに入れて改札をタッチするとエラーになってしまうってことはご存じですよね。これはソニーが開発したFeliCaと呼ばれる通信方式を採用しているもの同士では電波の干渉が生じることによって、うめく読み取ることができなくなるからなんですね。なので、私はPiTaPaを入れているパスケースには、非接触型のカードは入れないようにしています。

ところがですね、新幹線のExpress予約で使うEX-ICカードは、PiTaPaやICOCAと重ねて使うシーンがあるんです。

ICOCAなどで在来線の改札に入り、新幹線乗り換え口でEX-ICカードで入ろうとする場合、EX-ICカードにICOCAカードを重ねてタッチしなければならないのです。在来線の料金精算をする必要があるからかと思うのですが、同じFeliCaタイプのカードを重ねて、なんでエラーにならないんだろうと不思議に思いながらJRの改札だからそんなことができるようにしているんやねと勝手に思っていました。ですので、私鉄に乗るときやバスに乗るときなどは、PiTaPaを入れているパスケースからはEX-ICカードを抜いて使っていたのです。

ところが知人が常に一緒に入れて使ってるよというので不思議に思いながら、EX-ICカードをPiTaPaと同じパスケースに入れて恐る恐る使ってみたところ、近鉄でも地下鉄でも市バスでも、エラーにならずに使えるではありませんか。

ネットで調べて見たらEX-ICカードはFeliCaのシステムコードがPiTaPaやICOCAと異なるので2枚重ねても問題はないと書いてありました。

ということで、新幹線に乗るときだけEX-ICカードを財布などからゴソゴソ出す必要がなくなって喜んでいます。

(一丁噛)

Q-info 第128号 2018年8月発行 【ネコの穴】

テーマ:ブルックスの法則

ソフトウェア開発は、会社(社風)や案件、現場によってルールも内容もそれぞれ変わります。

面白いことに数多ある開発にはちゃんと?法則が存在します! 今回は「ブルックスの法則」をご紹介しますね♪

これは、IBMのOS/360(メインフレームOS)の開発者であるフレデリック・ブルックスが『人月の神話』の中で提唱したプロジェクトマネジメントに関する法則です。

「遅れているソフトウェアプロジェクトへの要員追加はさらに遅らせるだけだ」

プロジェクトの進行が遅れている時に、要員を追加投入しても、追加を受けた人(困っている人)の作業パフォーマンスよりもコミュニケーションにかかる時間コストが上回ってしまい、更に遅延するというものです。

ドキュメント作成を怠っていたり、引き継ぎ資料が無かったりすると、打合せや仕様確認にかなりの時間が取られてしまいます。

ソフトウェア開発のようなデザイン作業において、追加投入された要員は、プロジェクトに対する基本的なコンセプトや方法、

既に進行している作業に対する教育などなされて初めてプロジェクトに貢献できるからです。

因みに「プロジェクト進行は要員数が少ないほどバグが少ない」こともよく言われます。

これは、少人数の方がバグの発生率が低いというよりも、人数が増加するほどバグが多くなるということを意味します。

小さなコミュニケーションの食い違いがソフトウェア障害に繋がるという典型的なお話です。

私達シスポートは、少数精鋭です。「人数が少ない=規模が小さい=大きい仕事が出来ない」と思われがち?なのですが、少数精鋭を活かした開発スピードと品質で勝負しています(^^)

今回ご紹介した法則は、お気づきの方もおられると思いますが決してソフトウェア開発だけに当てはまるものではありませんよね。

社内の情報共有を改めて考えて戴く機会になればと思います!

(壱Q)

Q-info 第128号 2018年8月発行 【読者訪問】

読者訪問 第103回

お伺いした会社 株式会社キョークロ

お話を伺った方 代表取締役 寺田 理 さん

会社の所在地 〒607-98146 京都市山科区東野舞台町5-5

連絡先など TEL 075-592-5888 FAX 075-592-0800

事業内容 めっき業(各種金属部品の表面処理および技術サービス)

URL http://www.kyochro.co.jp

今回はめっきと塗装で業界をリードされているキョークロさんにお邪魔しました。

今回はめっきと塗装で業界をリードされているキョークロさんにお邪魔しました。

同社は1958年に先代社長が個人事業として創業されてから今年60周年を迎えられました。

ネジの表面処理を得意とされており、いろいろな研究開発をしてこられました。

ネジは大きなものから小さなものまでその種類も多くありますが、いずれの場合もネジの精度を維持するためにめっきや塗装の皮膜は薄くなければならず、それでいて本来の防錆性や耐摩耗性を維持しなければならないためにその表面処理には高い技術力を必要とします。

創業期にクロメートという亜鉛めっき(防錆処理)の技術をいち早く導入し、京都クロメート工業所という名前で法人化され、1983年に現社名のキョークロに変更されました。

当社が創業した1981年、私は先代の社長と出会い大変お世話になりました。当時ソード社のPIPSという簡易言語システムが徐々に注目を集めてきており、そのPIPSに興味を持たれた先代社長がメーカーに問い合わせをされたところ、京都で取り扱っている弊社にメーカーから連絡が入り、京都クロメート工業さんにお伺いしたのが私と先代社長との出会いでした。

それをきっかけに創業まもない弊社にいろいろとご支援いただき大変感謝いたしております。

その後、弊社がPIPSの取り扱いをやめたことからキョークロさんとのご縁も薄くなってしまいました。

3年ほど前、ある展示会で当社が出展していたところ寺田社長がお立ち寄りいただき、お話しさせていただいたのがきっかけでまたお付き合いさせていただくことになりました。当時稼働していたシステムの更新時期でもあったことから、弊社からもご提案させていただき、新システムへの更新をご用命いただくこととなりました。

3年ほど前、ある展示会で当社が出展していたところ寺田社長がお立ち寄りいただき、お話しさせていただいたのがきっかけでまたお付き合いさせていただくことになりました。当時稼働していたシステムの更新時期でもあったことから、弊社からもご提案させていただき、新システムへの更新をご用命いただくこととなりました。

お礼のご挨拶を兼ねて同社に伺うに際して先代社長(現会長)が出社される日に合わせてお伺いし、先代社長と何年ぶりかで再会させていただきました。いまもお元気になさっており、38年ほど前の話に花が咲きました。

キョークロさんは先代社長の時から新技術の導入には積極的で、各種装置の自社開発など他社に先駆けて取り組んでおられました。

その先進性やチャレンジ精神は現社長にも引き継がれており、6価クロムの有害性が指摘されるやいなや、6価クロムを使用しない表面処理技術を確立するとともに、環境にやさしい技術開発のための別会社を作るなど、ともすれば環境問題の矢面に立たされる可能性があるめっき業で真っ正面から環境問題に取り組んでこられました。そしてめっき業界でいち早くISO14001(環境マネジメントシステム)の認証を取得されました。

また、製造業の海外移転や中国をはじめとする海外企業との価格競争が激化する中、日本に残る仕事をしていかなければならないと考え、研究開発を通じて新たな技術や製品を生み出していくことの重要さに気付かれ、機青連(京都機械金属中小企業青年連絡会)を中心にいろいろな勉強をしていく中で、仲間とともに「京都試作ネット」を立ち上げられました。

また、製造業の海外移転や中国をはじめとする海外企業との価格競争が激化する中、日本に残る仕事をしていかなければならないと考え、研究開発を通じて新たな技術や製品を生み出していくことの重要さに気付かれ、機青連(京都機械金属中小企業青年連絡会)を中心にいろいろな勉強をしていく中で、仲間とともに「京都試作ネット」を立ち上げられました。

難しい案件に真っ正面から取り組んで行くことにより、新たな技術を習得し新たな市場開拓もできるとおっしゃいます。

同社の強みはめっきと塗装の複合処理ができることだとおっしゃいます。特にネジは量産に見合うコストで安定して薄い皮膜での高性能を求められる。常にユーザーニーズとの戦いだとおっしゃいます。

そして機能面で追いかけているといろんなものが出てくる。コーティング剤をはじめとした各種の有機物など、まだまだいろいろなものの用途開発をしていく必要と可能性があるとおっしゃいます。

いま寺田社長の夢は自社商品を持ちたいことだとおっしゃいます。加工請負の業態だけではなく、自社ブランドを持ったメーカーとしてキョークロという名前や自社ブランドを確立したいとおっしゃいます。常に前を見てチャレンジすることを恐れず、 「キョークロにしかできない仕事をつくりあげていく」という信念を熱く語って下さいました。

試作案件が毎月100件ほど持ち込まれるという同社にとって、社長の思いは夢ではなく着実に実現に向けて歩み出していると感じました。

キョークロワールドの実現に向けて弊社がご提供しているシステムが脇役として少しでもお役に立てることを願いながら同社をあとにいたしました。

(米田)

Q-info 第127号 2018年7月発行 【PDF】

Q-info 第127号 2018年7月発行 【スタッフのつぶやき】

こんにちは、山口です。長年営業としてお客様のシステムのご相談に応じてSE的な役割も果たして参りましたが、今年度から更にSE業務を強化するということで「システム部」という部署が生まれました。営業も横目で見ながら面倒を見ろということで、全社的なことと併せてシステム部の担当を担うこととなりました。

今まで営業と言いましても限りなくSEに近い役回りをはたしてきました。長い期間、様々な業種・業態のお客様のシステム設計を手掛けてきたお陰で、どんなものを販売しておられるか、を聞けばシステムの概要が想像できますし、帳票を見せていただければ入力画面が想像できるようになりました。

これも経験のなせる技で今までお付き合い下さった皆様には深く感謝する次第です。

ただし難しいこともあります。お客様独自の処理の流れや管理帳票は充分ヒアリングしないと理解できません。聞き漏らしや言い忘れが多発してドジを踏みご迷惑をお掛けするのもこの部分です。まだまだ精進が足りないようです。

最後にシステム構築あるある話を。

打ち合わせ中、お客様の社長様が突然「わかった。お宅に注文する。内容は任しとくわ!」…

いやいや任されましても… 仕方なく想像力を駆使してシステムを仕上げて納品。

そしたら「違うやないか! 任したんやからちゃんとやってくれ!」…

こうやって鍛えられたお陰で、今があるのかも知れませんが(^^);

今後ともよろしくお願いいたします。

システム部 山口 徹

Q-info 第127号 2018年7月発行 【一丁噛が行く!】

第118回:IT導入補助金

6/7にIT導入補助金の一次公募が締め切られ、6/14に交付決定されました。(採択事業者が発表されました)

採択された事業者は全国で9,248社、京都府で302社にのぼりました。

今年度の予算規模は昨年度の5倍に(100億円→500億円)になり、三次公募まで行うことが決まっていて、1件あたりの補助金の上限額は50万円となりました。

ということは、仮にすべての申請の補助額が満額の50万円だったとしたら、単純計算で500億円÷50万円=10万社ということになりますよね。かなりの数の会社が補助金を受けることになりますね。

ちなみに経済産業省の発表では、13万5千社の利用を想定しているとか。三次公募までありますが、一次公募での採択件数が9千社あまりということは、二次、三次で10万社以上の会社に補助金を交付することになりますよね。二次、三次と応募数が増えると予想されるとはいうものの、ひょっとしたらかなり広い門となるのではないかと思っていますが如何でしょうか。ちなみに、一次公募での当社からの申請は100%採択されました。

そのような状況ですので、ITの導入をお考えの方は是非この機会に具体的にご検討下さい。

補助の対象となるのは、ITツールとして登録されているソフトウェア(はんばいQなど)、ホームページ制作費(新規のみ)、保守・サポート費用(納品日から1年間分)、導入設定費用などです。

(一丁噛)

Q-info 第127号 2018年7月発行 【What’s this?】

テーマ:Webメール

皆さん、メールはどのようにしてご覧になっていますか?

パソコンの場合、メールソフトをお使いですよね。OutlookやThunderbirdなど代表的なメ

ールソフトや、Windowsに付随するソフトなどその種類も様々です。

そんな中で、会社・仕事のメールって会社のパソコンでしか見れない!って考えておられ

る方はいらっしゃいませんか?

実はスマホ・タブレット・ブラウザで簡単に見ることができます。

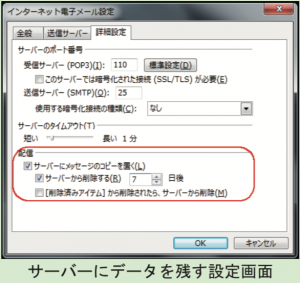

メールソフトの設定に、受信後にメールサーバーにデータを残すという設定があります。

メールソフトの設定に、受信後にメールサーバーにデータを残すという設定があります。

これを使うと、事務所のパソコンで受信したメールをサーバー上から消さずに残しておいて、

スマホからも受信するということができるようになります。

また、最近は、事務所のパソコンもメールアプリを使わず、ブラウザで見ている方も増え

てきた様に思います。契約しているプロバイダのホームページから、メールアドレス・パス

ワードでログインして、受信・送信などができることがあります。

また人気があるのがGmail。もともとブラウザ専用のWebメールですので、スマホやタブレットで簡単に見ることができます。

迷惑メールのフィルタ機能や検索機能も充実していて利用者が増えています。

(しんきち)

Q-info 第127号 2018年7月発行 【読者訪問】

読者訪問 第102回

お伺いした会社 Medico-tec株式会社

お話を伺った方 宿野 秀晴 さん

会社の所在地 〒604-8846京都市中京区壬生西桧町17番地2

連絡先など TEL 075-321-4950 FAX 075-321-4951

事業内容 MD(メカトロニクス&ディスプレイ)事業、展示装置設計・製作・設置

URL http://www.medico-tec.co.jp/

今回は大変ユニークなお仕事をなさっているメディコテックさんに宿野社長を訪ねました。

今回は大変ユニークなお仕事をなさっているメディコテックさんに宿野社長を訪ねました。

科学館や博物館等の展示装置、商業施設や企業PR施設等の演出装置、製品化に向けての試作装置、各種メカトロ製品などの設計・製作・設置をなさっている会社です。

独自のMD技術を武器に、新しいジャンルへの挑戦を続けておられます。

同社の事業はMD事業とおっしゃっていますが、MD事業とはメカトロ技術とディスプレイ技術を融合した新しい形態の事業のことを指し、デザイン系、メカトロ系、システム系の技術を融合させて、単なるものづくりではない総合的なプロデュースをすることを指しています。

宿野社長は岡山県のご出身で大阪の大学をご卒業後京都の精密機械メーカーに就職されました。入社するなり新分野の勉強だということで内装空間デザインを担うデザイン会社に出向されました。そこで7年間ほど内装やデザインの勉強をされ、帰社後、メカトロ技術とディスプレイ技術を融合した新しい形態の事業を提案し「MD(メカトロニクス&ディスプレイ)事業」を立ち上げられます。高度成長期とも重なり行政があちこちで作るハコモノの中身の製作に邁進されます。その後バブルが崩壊し、勤めていた会社ではMD事業の継続が難しくなったことから同社を退社され2003年9月にMedico-tec株式会社を設立されました。

宿野社長は岡山県のご出身で大阪の大学をご卒業後京都の精密機械メーカーに就職されました。入社するなり新分野の勉強だということで内装空間デザインを担うデザイン会社に出向されました。そこで7年間ほど内装やデザインの勉強をされ、帰社後、メカトロ技術とディスプレイ技術を融合した新しい形態の事業を提案し「MD(メカトロニクス&ディスプレイ)事業」を立ち上げられます。高度成長期とも重なり行政があちこちで作るハコモノの中身の製作に邁進されます。その後バブルが崩壊し、勤めていた会社ではMD事業の継続が難しくなったことから同社を退社され2003年9月にMedico-tec株式会社を設立されました。

メカトロニクスとディスプレイ双方の視野を持ったユニークな技術集団の会社で,そのユニークさが同社の強みとなって各地の展示場などに各種装置を納入しておられます。近年では、京都鉄道博物館体験型展示装置やパナソニックショールーム熱交換素子体験装置の設計及び製作設置、向井千秋記念子ども科学館「自転車発電装置」設計及び製作設置などがあります。

工場を持たないいわゆるファブレス企業として、いろいろな方面の技術者や会社と提携しながら夢のある展示物などの開発に力を注いでおられます。

工場を持たないいわゆるファブレス企業として、いろいろな方面の技術者や会社と提携しながら夢のある展示物などの開発に力を注いでおられます。

同業はどんなところがあるのですかとお尋ねしたら、同じような形態の会社はほぼないのではないかとおっしゃる宿野社長の目には、技術力や経験をもとにした自信のほどがうかがえました。

最近はネットからの引き合いも多く、海外からもいろいろな相談が寄せられるとか。中国では毎年10件程度の科学館や博物館が建っているそうで、日本の展示会場のコピーものを作りたいというニーズが高いそうです。

日本ではまだまだ運営面が弱いので、学校教育と連動した展開がこれから必要となるのではないかとおっしゃっていました。

若者の感性をベースにしながらいろいろな可能性を追求し、新たな市場の創造にチャレンジしてみたい。ワークショップなども開設し、若者と一緒になって夢を形にしていく仕事がしてみたい。

そんな10年ビジョンを熱く語っておられる宿野社長に日本の未来を期待しながら同社をあとにしました。

(一丁噛)

新しい投稿ページへ古い投稿ページへ