Q-info 第77号 2014年05月発行 PDF

Q-info 第76号 2014年04月発行 PDF

Q-info 第76号 2014年04月発行 ITよもやま話

4月9日、WindowsXPやMicrosoft Office 2003などのサポートが終了します!

すでにご存じの通り、マイクロソフトが「2014 年 4 月 9 日 (日本時間) をもちまして、

Windows XP、Microsoft Office 2003、Internet Explorer 6 のサポートを終了いたします」と

発表して、ついにその日がやってきます。

サポートが終了するということは、アップグレードが行われないということで、4/9になったら直ちに

使えなくなるということではありません。

しかしながら、アップグレードが行われないということは、セキュリティ更新プログラムが提供されなくなると

いうことで、脆弱性がみつかってもアップデートはしない、ということで外部からの新手の脅威に無防備に

なるということです。

脆弱性とはプログラムの弱点・欠陥のことで、その脆弱性を修復しないと外部からウイルスや

不正プログラムなどに侵入されてしまう、いわば侵入される穴をふさぐことができない状態になってしまうことを

意味します。

従って、4月9日以降はWindows XPの使用は控えるのが賢明です。

しかし、インターネットに接続しない、USBメモリーも使わない、外部とは完全遮断した状態で使う、

ということであればリスクは減少しますので、使い続けても構わないかも知れませんが、一般的には

社内LANなどで他のパソコンともつながっており、外部と遮断されているとは言い難い状況かと思います。

ただちに重大な危険があるということはないかと思いますが、できるだけ早めにwindows7やWindows8の

パソコンに買い替えられることをお勧めします。

ちなみに、Windows8はタブレット仕様を付加しているため業務使用には向いていないと評価しており、

当社ではwindows7を推奨しています。

Q-info 第76号 2014年04月発行 読者訪問

読者訪問 第51回

お伺いした会社 株式会社 常盤

お話を伺った方 代表取締役 湯浅 厚二 様

事業内容 各種樹脂・アルミ材による精密切削部品製造・販売

会社の所在地 〒601-8176 京都市南区上鳥羽山ノ本町52番地

連絡先など TEL:075-671-9888 FAX:075-672-8606

URL http://www.tokiwa-tds.co.jp/

今回は株式会社常盤さんを訪問し、湯浅社長にお話を伺いました。

湯浅社長は2代目で、同社は現会長が昭和58年に創業されました。

創業当時はプリント基板の材料や電線、電子パーツ類などの取扱者商社としてスタートされたそうです。

プリント基板の材料などは加工成型したものを仕入れて販売するということからはじめられたのですが、

取引先からの価格、品質、納期などへの厳しい要求に応えるために、昭和60年頃から自分たちでやって

みようと自社で部品の製作をはじめられたそうです。

そして、平成3年頃から本格的に自社生産に力を入れだし現在に至っておられます。

主にプラスチックの精密部品加工をされており、半導体製造装置メーカーや

光学機械・医科歯科機械・分析機器メーカーなどに納められています。

そんなことから、創業期の社名 常盤電気商会株式会社のままでは事業内容と

合わないということで、昨年10月1日から社名を株式会社常盤に変更されました。

現在は約140社の企業とのお取引があるとのことですが、リーマンショック前

に比べて仕事量は減っているとおっしゃいます。しかしながら大手企業の海外移転で仕事量が激減

している中小企業が多い中、海外に移転せず国内で奮闘し、業績を拡大しておられる中堅企業様と

の取引が拡大し、なんとか踏ん張っている状況だとおっしゃっています。

大量生産品が海外移転されていく中、少量多品種の受託生産を短納期で対

応することに努め、顧客と共に図面のアイデアを形にしていくニッチなと

ころに挑戦していきたいと、これからの姿を描いておられます。

「本物のものづくりの楽しさを味わっていきたい」とおっしゃる湯浅社

長の顔は、ものづくりに挑戦する中小企業の若き経営者の夢を託して光り

輝いていました。

日本のものづくり、京都のものづくりの継承に更なる努力をお願いして、

同社の将来を期待したいと思います。

Q-info 第76号 2014年04月発行 一丁噛

いっちょかみ“一丁噛”が行く! 第73回:消費税増税

消費税が8%になりました。1997年に5%に引き上げられて以来17年ぶりの増税です。

アベノミクスで景気がいいといわれていることを背景に実施されたわけですが、増税後の景気低迷について、

「2~3ヶ月は悪くなるだろうが早晩回復するだろうから増税の影響は限定的」とする楽観的な見方と、

「決して足腰が強くなかった好景気なので、増税で腰砕けになって景気回復はなかなか見込めそうもない」

という悲観的な見方があります。果たしてどうなのかはもう少ししたら見えてくるのではないかと

思いますが、みなさん、どう思っておられますか?

そもそも消費税は、大平内閣(1979年1月)の時、「一般消費税」導入を閣議決定するも総選挙中に断念。

中曽根内閣の時(1987年2月)「売上税」法案を国会提出するも国民的反対に遭い同年5月に廃案となり、

竹下内閣で(1988年12月)「消費税法」が成立して(1989年4月)「消費税法」(税率3%)が施行されました。

かなりの難産で生まれた消費税ですが、それ故にかなり無理して導入したのではないかと思うところが

あります。具体的には世界的にもあまり例を見ない帳簿式総額方式を採用したことが挙げられます。

請求書などの証憑をもとに、年間の総合計から消費税を算出し納税するというものです。

かなり荒っぽい大雑把な言い方をしますと、納税すべき消費税額は

(年間の総売上額×消費税率)ー(年間の総仕入額(経費も仕入となる)×消費税率)

で計算されます。お客様からいくらの消費税をいただいたか、仕入先にいくらの消費税を支払った

かに関係なく上記の計算式で納税額を算出するのですから、消費税の転嫁については業者の裁量に

任されています(実際にはいろいろと細かいことが規定されてはいますが)。そのため、事業者間では

請求時一括外税の転嫁方式が一般的です。すなわち、その月の請求額に消費税率を掛けて消費税を

計算するという方式です。例えば、10円のものを10回買った相手先には、10円×10回=100円に消費税率

(5%とすると)を掛けて、5円が消費税額で請求額は105円となります。しかし、その都度消費税を

計算する方式では、10円について消費税は0.5円ですから支払額は10円のままで10回買ったとしても総支払額

は100円になります。こういった矛盾が発生しているのです。さらに、経理上の月次決算において請求書の

締日と月次の締日が異なる場合、1円程度の誤差が発生する場合があります。

消費税率の議論も必要ですが、制度そのものの議論、すなわち、取引の都度計算するインボイス方式の是非も

含めて議論を深めてもらいたいと思います。来年10月には更に10%に上がる予定です。品目によって税率を

変える軽減税率の導入も議論されていますが、本当はもっと時間を掛けて抜本的にいろいろな角度からの検討を

お願いしたいものだと思っています。

Q-info 第75号 2014年03月発行 PDF

Q-info 第75号 2014年03月発行 犬も歩けばサポート日記

犬も歩けばサポート日記シーズン2

シスポートのシステムはいろいろな業種・業態でお使いいただいております。こんな業種でこんな使い方をされていると

いった事例をご紹介し、参考にしていただきたく思っております。

部長:おーい、猫山くん!

猫山:はいはい部長、出発準備オッケーですよ!

今日は先だって生産管理システムを導入いただいた○○精工さんに向かいま~す!

部長:おお、最近当社が力を入れている小規模な製造業のお客様向け生産管理パッケージ「Assist」の導

入先だね。それは楽しみだ。じゃ、出発!

部長:しかしだよ、まだ本稼働してないんだろ。 大丈夫か?

猫山:確かに生産管理の導入は一筋縄ではいきません。社員、機械、工程、材料など

稼働前に準備しないといけないデータもいろいろありますからね。

しかし要はお客様のやる気が大事です。

○○精工様では日々忙しいながらも着々と準備を進めて下さっているので心配してません。

部長:そうか。ここで君に訊くのは少し恥ずかしいのだが、ズバリ製造業における生産管理の

重要性というのは何なんだろう?皆さん、何千万もする工作機械はわりと

普通に購入されるようだが生産管理のような管理システムは不人気のようだが?

猫山:工作機械は買えば売上に直結しますからね。大変分かり易い訳です。

しかしですね、生産管理を全くやっていない会社は存在しません。

皆さん何かしらの方法で受注の管理などはされているはずです。

部長:じゃあシステム要らんじゃないか!

猫山:問題はやり方だと思うんです。まず受注したら生産予定を立てるわけ

ですが多くの場合EXCELなんかを使ってゴリゴリやっておられます。

現場に作業が流れていくと現場任せとなり客先から“あれ、いつ納品

できるの?”と訊かれたら現場に聞きにいかないと答えられません。

一方納品書は市販のパッケージソフトを使っている会社が多いです。

部長:つまりデータが分散しているということだね?

猫山:さすが部長。まさにそのとおりです。受注が生産情報に展開され、そ

れが工程の進捗と連動し、完了したら納品書・請求書に流れていくの

が理想ですが、そうなっていないために受注管理のEXCELの表は修正

したのに現場への指示は元のままだったり、納品も済んでいるのに売

上を忘れていたり、おまけに図面のデータはどこにあるかわからない

と非常に無駄が多いのです。その無駄を金額に換算したらどうなると

思います?

部長:そうだな。それにデータが分散していると見通しも悪いしなあ。デー

タをワンストップで管理するということは今、よく言われる“見える

化”に繋がるよね。

猫山:そうなんです。「Assist」では指示書に印字されているバーコードを

使って現場で工程の開始・終了をリアルタイムに収集していきますの

で“あれ、いつ納品できるの?”という質問にも事務所にいながら答

えることが出来る訳です。

部長:なるほど、なるほど。そんなとこかね?

猫山:もちろんそれだけではありません。“見える化”で重要なのは本当に

儲かっているのか?という点です。製造現場では材料などの直接原価、

外部に頼む外注費だけでなく、作業する人の人件費や機械にかかる経

費も原価として発生します。これらを把握しないと正しい利益は求め

られません。次に同じような仕事が来た時、以前の原価が分かってい

たら適切な費用を見積もれますが、分からなかったらエイヤでドン、

てことになりますよね?

部長:おお、そうか! さっき君が言ったように工程の開始・終了が分かれ

ば所要時間も分かるね。

猫山:人や機械はチャージを設定しておけます。システムでは誰がどの機械

を使って作業したかまで指示しますので所要時間が分かれば今まで見

えなかった原価も自動計算されます。そういったデータが積み上がっ

ていけばより精度の高い見積も出来るし、値引に応じる際の判断材料

にもなります。今はいろいろと要求の厳しい時代です。生産管理シス

テムというのはどんぶり勘定を廃止し、そういったデータをしっかり

管理して以後活用するために不可欠なものだと思います!

部長:珍しく説得力があるな、猫山君! 素晴らしい!

部長:ということで君と同行するのもこれが最後のよう

だな。

猫山:え、定年退職ですか?

部長:ばっかもーん! 折角褒めてやったのに。

転勤だよ。君もまた新しい上司と組んで良い

仕事をしてくれたまえ。

猫山:そうですか、それは寂しくなりますね。

今度の3月13日に久御山のクロスピアくみやま

で予定している「Assist」をメインにした“生産

管理システム勉強会”の最初の挨拶は新しい上司

の仕事ってことですね。ご興味のある方はぜひ弊

社までお問い合せ下さい!

部長:最後は手前味噌な宣伝になってしまったようだ。

長きに渡り“犬も歩けばサポート日誌・シーズン

2”をご愛顧ありがとうございました。では皆さ

ん、またお会いする日を楽しみにしております。

Q-info 第75号 2014年03月発行 一丁噛

いっちょかみ“一丁噛”が行く! 第72回:BCP

「東日本は2月14日夜から15日にかけて広範囲で記録的な大雪となり、甲府市では15日午前、

先週の残雪分も含め114センチの積雪を記録して観測記録を更新。埼玉県秩父市は98センチ、

前橋市73センチなどいずれも観測史上1位となった。東京都心も歴代8位タイとなった8日と同じ

27センチ。横浜市も28センチを記録した。」とインターネット上でも報道されています。

この原稿を書いている本日(2/22)現在でもまだ山梨県では孤立している集落があるということです。

異常気象や地震など、今後いろいろな災害が想定されています。みなさんの企業や自宅での備えは

万全ですか?

BCPという言葉、お聞きになったことありませんか。BCPとは事業継続計画

(Business continuity planning)のことで、災害や事故など不測の事態を想定して、そのような場合に

事業を継続できるように、従業員の安全の確保、事業継続の条件の確保、地域への貢献、企業間連携など、

いろいろな視点からの対応策を各企業で検討してまとめたものを指します。

危機発生の際、重要業務への影響を最小限に抑え、仮に中断しても可及的速やかに復旧・再開できるように

あらかじめ策定しておく行動計画です。いつ起こっても不思議ではない災害。 真剣に考えておく必要が

ありそうです。

Q-info 第75号 2014年03月発行 読者訪問

読者訪問 第50回

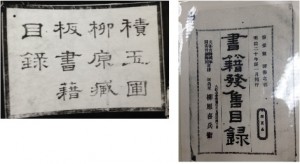

お伺いした会社 柳原出版株式会社

お話を伺った方 代表取締役社長 柳原 浩也 様、代表取締役 柳原 喜兵衛 様

会社の所在地 〒615-8107 京都市西京区川島北裏町74

連絡先など TEL:075-381-1010 FAX:075-393-0469

e-mail yanagihara-pub@celery.ocn.ne.jp

創業300年を迎えられた柳原出版さまを訪問し、8代目社長で現会長の柳原喜兵衛様と現9代目

社長の柳原浩也様にお話をお伺いしました。

京都には老舗が多く創業100年以上の会社が少なくないというふうには思っていましたが、300

年とお聞きすると、『そりゃえらいもんや』と思わずにはいられません。

そこでちょっと調べてみました。日本には創業100年を越える会社が何社あるのか、また300年

を超える会社は? 東京商工リサーチの調べによると、2012年時点で全国で創業100年を越える

会社は27,441社あるそうです。

更に「200年以上300年未満」が835社、「300年以上400年未満」が582社、そして「500年以上」と

いう会社も158社あるといいます。では、京都が多いのかどうか。都道府県別で創業100年を超える会社数を

調べてみると、第1位が東京都で2,058社、第2位が愛知県で1,211社、3位が大阪府で1,080社、そして京都府

は第4位で1,030社だそうです。しかしそれぞれの都府県ごとの事業所数に占める割合を計算してみると、京

都府が1.08%でトップ、東京都や大阪府は0.5%くらいで京都の半分です。

ということはやはり京都には古い会社が多いということになりますね。

さて、それはともかくとして、現会長の柳原喜兵衛様が平成8年に出版された「覚書『河内屋から柳原出版

まで』」と題した一冊の記録書があります。それを頂戴して読んでみました。

それによりますと柳原出版様が河内屋という屋号で創業されたのが正徳

4年(1714年)だと記されています。つまりちょうど300年前です。江戸幕

府第八代将軍徳川吉宗の時代です。そして、代々、喜兵衛という名前を継

いでこられた由、現会長も平成8年に柳原喜兵衛を家庭裁判所の手続きを経て襲名されたとい

うことなどからはじまり、ご当家の歴史が連連と記されています。

当社もちょうど創業33年を迎え、パソコン業界では老舗だと自負しておりますが300年の重

みにはかないません。このような歴史ある会社様とお取引させていただいていることを誇り

に思わないといけないと思いました。

さて、この柳原出版様、現在は歴史/文化/社会などの教育専門書などを出版されています。

出版会社というと角川文庫や新潮社、講談社などを思い浮かべますが、大学教授などが

執筆する専門書の出版会社ですから、私たちが普段あまり目や耳にする機会は多くはあ

りません。実際に毎年新たに出版する書籍は10冊くらいまでだそうで、まさに専門書に

特化されておられます。

一方、東京に支店があり、こちらは書籍の取り次ぎ、すなわち書籍の卸売をされてい

ます。それも、生活協同組合さんをお得意先として各種の書籍を取り扱っておられます。

弊社の販売管理システム『はんばいQ』をお使いいただいているのですが、本社と東京

支店とでは仕様が異なり、東京支店では生協さんに提供する書籍カタログのデータ提供

や、生協さんから送られてくる発注電子データの取り込みなどのカスタマイズを施してご提供させていただいております。

出版業界も時代の変化と共に大きく変わりつつあり、電子書籍などが台頭してきて先行き不安な面もあるかと思うのですが、

同社では前述しましたように専門書を中心に出版されており、美術書など紙媒体でなければならないものも多く、今後、電子

書籍とうまく住み分けながら生き残っていくだろうとおっしゃっていました。また、自費出版なども手掛けておられますので、

新たな出版物の企画があれば是非持ち込んで欲しいとおっしゃっておられました。

300年という歴史に支えられ、400年、500年と永続的に維持発展されますことを期待して帰路につきました。