Q-info 第127号 2018年7月発行 【TOPICS】

IT導入補助金の二次公募が始まりました

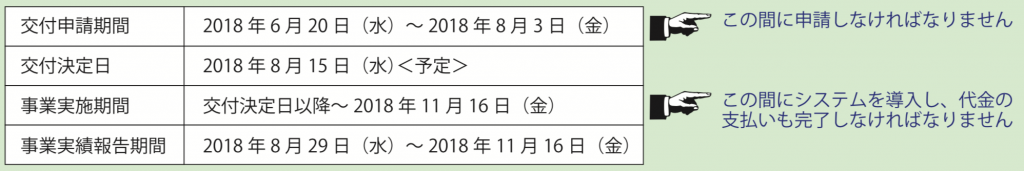

IT導入補助金の一次公募が終わり、過日(6/14)、交付決定がされました。全国9,248社の申請が採択されました。

引き続き、6/20より二次公募が始まりました。

IT導入補助金の交付申請はIT導入支援事業者(シスポートなど認定事業者)が補助金を受ける補助事業者に代わって、

代理申請を行います。システムの導入、ホームページの作成などを検討されている方は、是非この機会にお考え下さい。

今年度は三次公募(交付申請期間2018年8月中旬~2018年10月上旬<予定>)まであります。

Q-info 第126号 2018年6月発行 【PDF】

Q-info 第126号 2018年6月発行 【スタッフのつぶやき】

こんにちは、西田です。

昨年のマラソンシーズンは、練習不足かランニング障害かわかりませんが、4レースにでて2レースはリタイア、2レースも5時間台後半といまいちな結果でした。

次に活かせるように不調の原因を分析して、対策して次のマラソンシーズンに備えたいと思います。

ところで、皆さん毎月の携帯代金って気になりませんか?

僕は会社でIPHONEを使わせてもらっているので、個人の電話はガラケーを使っていますが、LINEが使えないのが不便になってきました。かといって、会社の携帯に個人の連絡が入るのもちょっとなー。ということで格安simへの乗換えを考えています。候補はLINEモバイルさんかTONEモバイルさん。いずれも、月額2000円ぐらいでいいのですが、結局端末を購入しないといけないので月額は3000円ぐらいになると思うとなかなか踏ん切りがつきません。

皆様のお勧めがあれば教えて下さい!^^

システム部 西田 進一

Q-info 第126号 2018年6月発行 【一丁噛が行く!】

第117回:クラウド

クラウドという言葉が登場してから久しくなりますが、皆様はクラウドシステムをお使いになっていますか?

クラウドとはクラウドコンピューティングのことで、ソフトやデータをクラウド(雲:インターネット)上に置いておいて、スマホやパソコンを使ってどこからでもデータを閲覧、編集、アップロードなどができるサービスのことです。

Googleが提供しているいろいろなサービス(GmailやGoogleマップ、Googleカレンダーなど)をはじめ、乗換案内や各種予約、名刺管理などその種類は多岐にわたっています。

今やあらゆるビジネスシーンやプライベートシーンでパソコンやスマホを使って居ながらにして各種情報を得たり登録したりできるメリットを享受しています。一昔前では考えられなかったことです。

そんな便利なクラウドサービスでも困ったことがないわけではありません。

そのサービスを提供するためのソフトは自分の手が届かない雲の上にあり、適宜、改良や改変がなされます。ある日そのサービス画面を出してみると見たことがない画面になっていて、操作に戸惑うことなどがしばしばあります。改良されているのだから仕方がないといえばそれまでですが、そのような変化にいかに早く順応していけるかが問題です。

年齢と共に固くなってきている頭をほぐすのにはいいのかもしれませんが、なんの前触れもない変化にイライラしたり腹が立ったり・・・。

これからの社会ではあまり細かいことにこだわらず、『へぇ~、そ~なんだ』とか『そだね!』とか言ってるのが、精神衛生上いいのかも知れませんね。

(一丁噛)

Q-info 第126号 2018年6月発行 【SSAT】

SSAT(スマホ・サービス・アプリ・タブレット), コラム/Qinfo

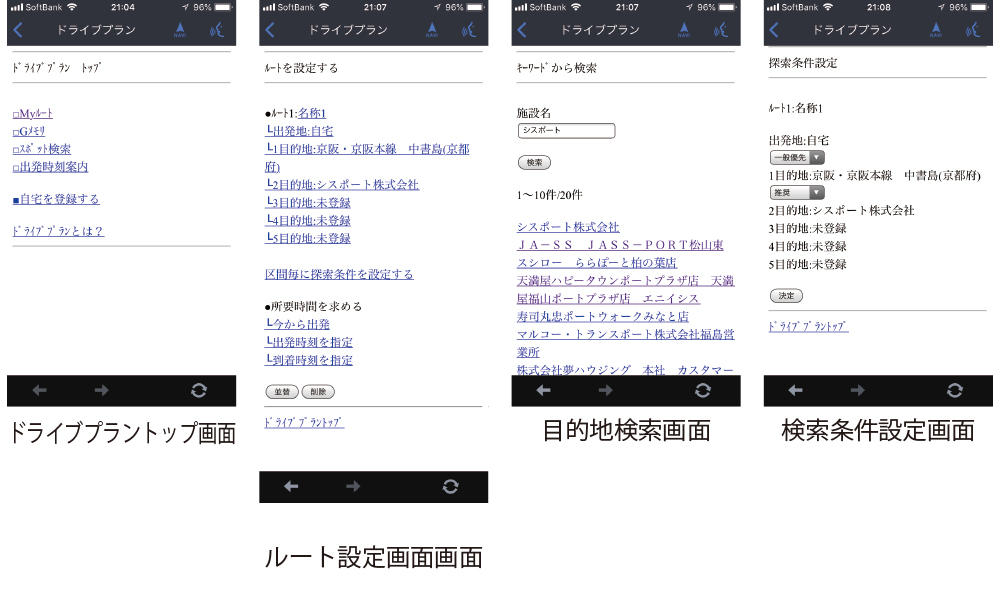

今回はIoTとAIを使ったサービス「ドライブプラン」を紹介します。

実は最近、初めて車を購入しました。今までは、レンタカー、カーシェアリングを利用していましたが、子供の習いごとのお迎えや、家族でお出かけなどを考えるとそろそろということで家の近所のトヨタさんにお世話になりました。

私の話はさておき、トヨタ社のナビはT-CONNECTというサービスと連動できて、その中の一つにドライブプランというのがあります。 (裏面ページに続く)

ドライブプランというのは、パソコンで行きたい場所をあらかじめ登録することで、出発前に道路交通情報をメールでお知らせしてくれるようです。

登録した目的地・ルートはWEBサービス(トヨタスマートセンター)から、車のナビに送られてきます。

運送関係の御客様から、配車って難しいっていうお話を聞いたことがあるので、今度一度試してみようと思っています。

しかしそれにしても最近のクルマのIT化は目を見張るものがありますね。自動ブレーキはもとより、車線逸脱警報、車間距離接近警報、前車発進通知、急発進制御など、だんだん自動運転に近づいてきています。

しかしそれにしても最近のクルマのIT化は目を見張るものがありますね。自動ブレーキはもとより、車線逸脱警報、車間距離接近警報、前車発進通知、急発進制御など、だんだん自動運転に近づいてきています。

今年車検を迎えるクルマに乗っている知人が「今年乗り替えるより、来年の方がもっと安全システムが進歩しているかと思うので、乗り替えは来年以降にするわ。」と言っていました。

こんなことを言っていたらいつまで経っても乗り替えられないと思うんですがね(^^; (しんきち)

Q-info 第126号 2018年6月発行 【読者訪問】

読者訪問 第101回

お伺いした会社 株式会社神山工務店

お話を伺った方 三辻 善道 さん

会社の所在地 〒616-8337 京都市右京区嵯峨明星町1-20

連絡先など TEL 075-872-2222 FAX 075-872-3882

事業内容 住宅建築、リフォームなどの建築業

URL http://www.god-mountain.com/

今回は(株)神山工務店の三辻社長をお訪ねしました。ご本人は2代目だということで、ちょうど三辻社長がお生まれになった年にお父様にあたる先代の社長が創業されました。

お父様は徳島県のご出身で、中学卒業後京都に出てきて親戚がやっておられた工務店にお勤めになり、その後、独立開業されたとのことです。

社名の神山(かみやま)工務店の神山とはお父様の出身地、徳島県名西郡神山町からとった名前だそうです。三辻社長は近畿大学を卒業後、大阪の設計事務所に勤務され、1985年に神山工務店に入社され今年、法人化されました。

社名の神山(かみやま)工務店の神山とはお父様の出身地、徳島県名西郡神山町からとった名前だそうです。三辻社長は近畿大学を卒業後、大阪の設計事務所に勤務され、1985年に神山工務店に入社され今年、法人化されました。

工務店はたくさんありますが、神山工務店さんの特徴をお聞きしてみると、まず第一に木造建築にこだわっていることだとおっしゃいます。住宅や店舗をはじめ社寺や茶室なども手掛けられているそうです。特に先代はお寺関係に強く大徳寺の多くの塔頭が大きな得意先だったそうです。

三辻社長は和風建築は面白いとおっしゃいます。和風建築は材料の素材そのものを活かすことが多く、材料の使い方にいろいろな工夫ができ、またそのことで心地よい空間を作り出すことができると。その点、洋風建築の場合は材料が隠れてしまうことが多く、面白みに欠けると言われます。実際に施主さんといろいろな話をしながら、もっとこうしませんか、あーしませんかと、提案することが多いんだそうです。アイデアと工夫を活かせることが強みになっているのでしょう。

受注形態は施主直接が6割ほどで残り4割程度が設計事務所などからの依頼だそうです。自分なりに付加価値の高い仕事をやっていきたいと思うが故に、もっと直販を伸ばしていきたいとおっしゃっていました。営業担当などいないので新規開拓の営業活動はしていないけど、仕事の結果が営業になっていると。すなわち、弊社で施工させてもらったお客様がご満足いただいているので、そのお客様が口コミで次々と新規のお客様をご紹介くださるのだとか。また、テレビの「ビフォーアフター」に施工者として4回も出演したことがあり、『ビフォーアフターに出たことがある工務店さん』と言ってご紹介いただけるそうです。もっとも、ビフォーアフターは原価割れで儲からなかったそうですが、出たことが弊社の付加価値となって営業面でプラスになって良かったと思いますと言われていました。

受注形態は施主直接が6割ほどで残り4割程度が設計事務所などからの依頼だそうです。自分なりに付加価値の高い仕事をやっていきたいと思うが故に、もっと直販を伸ばしていきたいとおっしゃっていました。営業担当などいないので新規開拓の営業活動はしていないけど、仕事の結果が営業になっていると。すなわち、弊社で施工させてもらったお客様がご満足いただいているので、そのお客様が口コミで次々と新規のお客様をご紹介くださるのだとか。また、テレビの「ビフォーアフター」に施工者として4回も出演したことがあり、『ビフォーアフターに出たことがある工務店さん』と言ってご紹介いただけるそうです。もっとも、ビフォーアフターは原価割れで儲からなかったそうですが、出たことが弊社の付加価値となって営業面でプラスになって良かったと思いますと言われていました。

性能重視の大手ハウスメーカーにはできない顧客毎のニーズに合った心地よさを追求することが、『神山さんは少し高いけどいい仕事してくれるから満足できる』と言っていただけることにつながっていくんだと思っていますとおっしゃいます。

昨年、IT導入補助金の申請が採択され、当社の工事業向け原価販売管理『こうじQ』をご導入いただきました。人数が少ない会社だけに、ITを活用して業務効率や生産性の向上を図っていただきたいと思っています。

最後に経営課題をお聞きしたら、目下の最大の課題は事業承継だとおっしゃいました。お二人の娘さんはぜんぜん畑違いのお仕事をなさっているとかで、事業継続のためにもいろいろな“手”を考えていきたいとおっしゃっていました。

今は『どうせやるなら自分へのご褒美。幸せ作りをお手伝い』と題して“60歳からのリフォーム”をアピールされているとか。付加価値が高いものをご提供すればその付加価値はお客様の満足度に比例すると。数値化できない心地よさの提供を武器に、まだまだ頑張っていただきたいという思いを胸に帰路につきました。 (一丁噛)

Q-info 第125号 2018年5月発行 【PDF】

Q-info 第125号 2018年5月発行 【読者訪問】

読者訪問第100回

お伺いした会社 テクノグローバル株式会社

お話を伺った方 代表取締役 髙田弘之 さん

会社の所在地 〒581-0055 大阪府八尾市跡部南の町1-1-37

連絡先など TEL 072-993-7935 FAX 072-993-7936

事業内容 プラスチック金型設計・製造、成形加工、組立加工など

URL http://www.techno-global.co.jp

当コーナー“読者訪問”の記念すべき100回目は大阪八尾のテクノグローバルさんの髙田社長をお訪ねしました。

髙田社長は若いとき、福井県から大阪に出てこられ八尾の金型製造会社に就職されました。就職した時、社長に「いずれ田舎に戻って独立したいのでいろいろ教えて欲しい」といったら、誰が教えるか!できるわけないやろ!といわれ、根性を見てやろうと言われたそうです。それならばと頑張って努力され、その結果、社長からもかなりかわいがられて専務になられました。10数年専務を務め、海外の出張も多かったし面白かったし不満もなかったとおっしゃいます。そして、社長からは「次は髙田だ」と後継指名されるまでになりました。しかし、お子さんが就職されたのを機に、やはり自分がやりたいことをやりたいと独立を決意されます。

髙田社長は若いとき、福井県から大阪に出てこられ八尾の金型製造会社に就職されました。就職した時、社長に「いずれ田舎に戻って独立したいのでいろいろ教えて欲しい」といったら、誰が教えるか!できるわけないやろ!といわれ、根性を見てやろうと言われたそうです。それならばと頑張って努力され、その結果、社長からもかなりかわいがられて専務になられました。10数年専務を務め、海外の出張も多かったし面白かったし不満もなかったとおっしゃいます。そして、社長からは「次は髙田だ」と後継指名されるまでになりました。しかし、お子さんが就職されたのを機に、やはり自分がやりたいことをやりたいと独立を決意されます。

当時60歳後半だった社長からはかなり叱責されたそうです。そりゃそうですよね、社長にしてみれば後継者と思っていた者に反旗をひるがえされたのですから。しかし、大阪に出てきたときからの目標だし、一から自分でやってみたいという気持ちには逆らえず、強い意志を持って社長と交渉されたそうです。得意先も仕入先も一切手を出さないという条件でなんとか退社できたとき、まわりからは当時斜陽産業になりつつあった金型製造で独立するなんておかしいと言われたそうです。それでもなんとしてでも金型で食べていきたいと、自宅の一室で2006年に金型設計をスタート。

当時60歳後半だった社長からはかなり叱責されたそうです。そりゃそうですよね、社長にしてみれば後継者と思っていた者に反旗をひるがえされたのですから。しかし、大阪に出てきたときからの目標だし、一から自分でやってみたいという気持ちには逆らえず、強い意志を持って社長と交渉されたそうです。得意先も仕入先も一切手を出さないという条件でなんとか退社できたとき、まわりからは当時斜陽産業になりつつあった金型製造で独立するなんておかしいと言われたそうです。それでもなんとしてでも金型で食べていきたいと、自宅の一室で2006年に金型設計をスタート。

ネットで金型のアドバイスなどをしながら徐々に取引先を増やしていき、2008年には大阪府の新テイクオフ21という事業可能性評価の第1号認定を受け、300万円の助成金を得て更に事業を拡大していかれました。

2013年に現在地に移転され業務拡張を目指すも、なかなか人が採れないという状況に直面されます。しかも金型は斜陽産業だと言われている中で、たまたまベトナムと縁がありベトナムに進出されます。

2014年にホーチミン市の近くのドンナイ省で現地法人を設立し、優秀な学生を積極的にインターンシップとして受け入れ、卒業後に現地法人に就職させて、少し慣れてきたら日本に研修に来させる。日本で多能工として訓練してベトナムに返すというロテーションなどで日本の人材不足をカバーしているとおっしゃいます。 最近では八尾市のものづくり支援策などを活用して、ユニークな自社製品も作りはじめました。また大学との連携も積極的に展開し、医療用品の開発にも進出されました。金型から始まって成形組立、商品開発、そして夢は電子部品を組み込んだものを作りたいとおっしゃいます。

髙田社長のバイタリティはどこから来るのですか?とお尋ねしたら「チャレンジ精神」だとおっしゃいました。得意先もないゼロの状態からスタートし、まったく取引先もないベトナムに進出、自社商品を作ろうと大学や行政など各方面に掛け合い、射出成形機まで買って自社商品作りに邁進されている姿は、まさにチャレンジそのものだと思います。

昨年、ある税理士さんのご紹介でシステム導入のご相談をいただき、折しも公募していた「IT導入補助金」に応募されて見事に補助金をゲット。本格的な生産管理まではまだまだだけど、Excelでやるよりは効率的な販売生産管理をしたいということで、生産管理風販売管理システム『はんばいQ-s』をご導入いただきました。

システムの活用でますます生産性を上げていただき、チャレンジ精神をさらに発揮して飛躍されますことを期待しながら帰路につきました。

(一丁噛)

Q-info 第125号 2018年5月発行 【スタッフのつぶやき】

いつもご愛読ありがとうございます。老眼が確実に進んでいるアラフォーの原田です。

先日、仕事で使っているMacBookPro(ノートパソコン)が壊れたためネットで物色し、手ごろな2in1パソコン(タブレットにもなるノートパソコン)を購入しました。手書き用のペンも付属しており、ペーパーレス(古い…)を推進すべくメモ代わりに使用し始めたのですがなんだかしっくりきません。

メモ帳代わりに机の上に置いて使うには物がデカイ!

もともと字が汚いのに慣れないタッチペンで書くと後から判読不能…。

で結局、紙のメモに書くことに…。これなら紙のメモに書けるLenovoのYoga Bookでよかったんじゃないだろうか?と自問自答しつつ、本来の開発用マシンとして使用開始……字が小さいorz

12.5型ワイドのFHDだと字が霞んで見える。自分の年齢を考えて購入すべきでした。

後日、そんな私を尻目に同年代の上司のデスクには32型のディスプレイがやって来ていました(^^;

開発部 原田剛史

Q-info 第125号 2018年5月発行 【一丁噛が行く!】

第116回:漏れバケツ

最近「地元経済を創りなおす:枝廣淳子著」という本を読みました。

2014年に日本創成会議が“2040年までに523の市町村が消滅する”というショッキングな、通称「増田レポート」なるものを発表したのをご記憶の方も多いかと思います。

日本全体で高齢化と人口減少が続き東京一極集中が収まらない状況で、現実味を帯びつつあるようにも思われる中、この本では、地方の人口減少を食い止めるには地域経済の活性化しかないと説きます。IターンやUターンを呼び掛けて地方に移住する人が増えたとしても、その移住先で生活していくためには「仕事」がなければなりません。つまり、地域の経済活性化が不可欠なのです。

シャッター通商店街が増えている地方経済を立て直す、活性化するにはなにが必要か。地域に入ってくるお金が少ないのではなく、地域から出ていくお金を少なくすることが必要だと、ロンドンに本部があるNEF(New Economics Foundation)という組織が打ち出した“漏れバケツ”理論を紹介しています。

政府からの交付金や補助金、企業誘致や観光客の呼び込みなどしてお金を注いでも、補助金で行う建設工事を地域外の業者に発注したり、郊外の大きなショッピングセンターで買い物をしたりしたら、それらのお金は東京などの地域外に出て行ってしまいます。まさに、穴の空いているバケツにいくら水を注いでも漏れているのと同じことになるのです。

いま京都は空前の観光ブームで大勢の観光客が押し寄せています。

レンタル着物を着て歩く外国人観光客の多さには驚きますがそれらの着物は京都で生産されたものではなく、海外や地方で安く作られたものが大半です。

つまり、観光客から入ったお金が京都に留まらず、海外や地方に流失してしまっているのです。穴の空いたバケツの穴をどうやって塞ぐのかが重要なのです。

私は以前から、家電量販店でパソコン部品などを買う時も京都駅前にある全国規模の量販店ではなく、地元関西資本で阪神タイガースを応援している量販店で買うようにしていますし、家で使う家電製品は同友会仲間の地元の電気屋さんから買っています。食料品なども全国あちこちにある大きなショッピングモールではなく、地元スーパーで買うように心掛けています。

この本を読んで地消地産(地域で消費するものは地域で作る)や地域内経済循環の重要性を再認識しました。 (一丁噛)

新しい投稿ページへ古い投稿ページへ