Q-info 第139号 2019年7月発行 【スタッフのつぶやき】

こんにちは、西田です。GWに仕事と絡めて沖縄に家族旅行に行って来ました。

家族は先に帰宅、一人残って連休明けに沖縄のお客様にシステム納品させてもらいました。

沖縄といえばリゾートってイメージですが、経済発展がすごいように思います。

20代、30代、40代と通してプライベートやビジネスで訪問していますが、行く度に新しいビルが建っているように思います。

地理的には本土より中国の方が近かったり、基地があったり、言葉・イントネーションが違ったりと、身近なところで自分が生活している京都との違いを感じることができた旅行でした。

ちなみに、仕事に引っかけていきましたので、私の往復飛行機代は会社に負担してもらいました。

ありがとうございました。(^0^)

システム部 西田 進一

Q-info 第139号 2019年7月発行 【一丁噛が行く!】

私は阪神ファンです。といっても熱狂的な・・・というところまではいきません。でも、甲子園球場にはよく行っています。

それで、今年、球場に行ってみて気がついたのですが、バックスクリーンのオーロラビジョンがリニューアルされました。

いままで左右に分かれていた画面が一体化され、大型で迫力ある画面となりました。

画面が大きくなっただけではなく、表示されるコンテンツも一新され、いろいろな演出が楽しめるようになりました。

昔、手で選手名を書いたボードを人力で掲げていた頃からするとものすごい変わりようです。その陰にはオーロラビジョンをはじめとするハードウェアの進化と低価格化、そしていろいろなコンテンツ製作技術の進歩などがあるんだと思います。

そしてまた、売店ではスマホでの電子決算も出来るようになり、ITの進化に伴う利便性をこんなところでも享受しているんだと思い、IT業界の片隅にいる者として、時代の変化や進化に乗り遅れないように、更なる努力を続けていかなければならないという思いと覚悟を新たにしました。

(一丁噛)

Q-info 第139号 2019年7月発行 【”一丁噛”が行く!】

スマートウォッチをネットの百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』で引いてみると「小型のタッチスクリーンとCPUを搭載した、多機能な腕時計型のウェアラブルデバイス」と出てきます。さらに「形状は腕時計型・リストバンド型で、タッチスクリーン・スピーカ・通話用マイク・通知用バイブレータ・充電池・操作ボタンが搭載されている。機種によっては、心拍センサー・加速度センサー・温度センサー・気圧センサー・イヤホン端子・非接触型ICカード・GPSなども搭載されている。・・・」云々と続きます。

つまり、単なる時計ではなくいろいろな機能を持たせた腕時計状の超小型コンピュータです。

つまり、単なる時計ではなくいろいろな機能を持たせた腕時計状の超小型コンピュータです。

ウェアラブルコンピュータ(着用出来るコンピュータ)の一種なんですね。

スマートウォッチと聞いて真っ先に頭に浮かんだのは2015年4月に発売された「Apple Watch」です。

使ったことはないのですが、世間の注目を集めました。また、同年10月にはマイクロソフトが健康管理を目的としたリストバンド型ウェアラブル端末「Microsoft Band」を発売し、スマートウォッチ戦争が始まったと言われています。歴史的には1990年代からいろいろなものがリリースされていたようですが、AppleとMicrosoftが出したことで一躍注目を集めたということのようです。

そしていまや、いろいろなものが出回っています。

私のまわりにも「Apple Watch」や「Microsoft Band」をしている人がいるのですが、太陽電池搭載の電波腕時計とスマートフォンを持っている私としてはそれだけで十分で、数万円も出してスマートウォッチを買う気などまっったくありませんでした。

ところがある日、Amazonを見ていたら、スマートウォッチが4,000円弱で出品されているではないですか。 『え?なんでこんな安いの?』と思いながらスペックを読んでみると、時計機能はもとより、血圧、心拍、歩数、運動量、消費カロリー、睡眠計測などいろいろなものが測れると書いてあります。

『どんなものか分からないけど、4,000円弱なら失敗してもまぁええか』と思って買ってみました。

少し高血圧で降圧剤を飲んでいる私としては、リアルタイムで血圧が測定出来るのは少し有り難いかなと。

血圧や心拍数をはじめ測定データはスマホに専用アプリをインストールすることによって、Bluetooth接続でスマホに送られ、スマホで履歴を見ることができます。さらに、スマホへの電話やメール、LINEなどの着信をスマートウォッチのバイブレーションで知らせる機能もあり、なかなかの優れものでした。

ただ、どう見ても中国製で取扱説明書も怪しい日本語で書かれており、なんとも言えない面もあるのですが、米中貿易戦争

のことも頭をよぎりながら利便性を享受している今日この頃です。

(一丁噛)

Q-info 第139号 2019年7月発行 【読者訪問】

読者訪問 第114回

お伺いした会社 丸五自動車工業株式会社

お話を伺った方 代表取締役 田村 太幹夫 様

会社の所在地 〒617-0006 京都府向日市上植野町菱田10番地

連絡先など TEL:075-934-6633 FAX:075-934-6636

業務内容 自動車整備業

今回は京都府向日市、国道171号線の名神高速と併走しているところにある丸五自動車工業さんに田村社長をお訪ねしました。

田村社長は2代目で、53年前にお父様が設立されました。大手ビール工場の関連会社としてトラックの運送や整備を受け持つ会社があって、あるとき運送と整備の部門を分けて別会社にするという話が持ち上がり、その立ち上げにお父様が関わられました。その時の仲間が5人。部門が分かれても5人がお互いに協力し合って丸くやっていこうということで、“丸五自動車”という名前をつけられたとか。

田村社長は2代目で、53年前にお父様が設立されました。大手ビール工場の関連会社としてトラックの運送や整備を受け持つ会社があって、あるとき運送と整備の部門を分けて別会社にするという話が持ち上がり、その立ち上げにお父様が関わられました。その時の仲間が5人。部門が分かれても5人がお互いに協力し合って丸くやっていこうということで、“丸五自動車”という名前をつけられたとか。

同社は自動車整備業として軽自動車から大型トラックまでの整備をやっておられます。特にもともとビール会社の整備部門だったこともありトラック関係が多く、整備車両の80%ほどがトラックだそうです。トラックと言っても小型のものから超大型のものまであり、また冷凍車輌やクレーン車など特殊なものまでその種類は多岐にわたります。

ちょっと変わったものでは、鉄道の軌道整備車というのがあって、道路も線路も走れるという特殊な車輌ですが、他社ではなかなか出来ないそんなクルマの整備もなさっておられるそうです。

ちょっと変わったものでは、鉄道の軌道整備車というのがあって、道路も線路も走れるという特殊な車輌ですが、他社ではなかなか出来ないそんなクルマの整備もなさっておられるそうです。

最近のクルマは電子化が進み、コンピュータでコントロールされているクルマが少なくないとか。そういったコンピュータを搭載しているクルマは、クルマのコンピュータと連携する装置を使って事前診断してから整備しないととんでもないことになるそうです。

ITの発達でクルマはますます安全に便利になってきましたが、整備する側は新しい知識をどしどし勉強しなければならなくて大変だとおっしゃっていました。特にこれから自動運転などが進化して

ITの発達でクルマはますます安全に便利になってきましたが、整備する側は新しい知識をどしどし勉強しなければならなくて大変だとおっしゃっていました。特にこれから自動運転などが進化して

いくと、ますますクルマの整備は重要になってきます。

いままでのアナログなクルマなら、エンストしたらどこかその辺を叩いたらエンジンがかかったなんて笑い話もありますが、コンピュータ制御のクルマはそうはいきません。それだけに、トラブルを未然に防ぐために点検の重要性が増してくるとおっしゃいます。

しかしながら、この業界も人手不足に悩まされているとか。特に最近の若者のクルマ離れは深刻で、乗ることだけではなく自動車そのものへの興味が薄れてきているそうです。自動車学科のある工業高校などは定員割れしているところもあるとか。これから自動運転でますます整備の重要性が増してくるだけに人手不足は困ったものです。

同社はトラック関係の整備が多いと言いましたが、軽自動車から大型トラックまで幅広く整備が出来ることが強みだとおっしゃいます。更には整備だけではなく、クルマに関するどんなことでも相談に応じて解決出来る、ワンストップサービスが出来る会社を目指したいと。そして、この分野に関しては第一人者だというオンリーワンも視野に入れながら、8名のメカニック(整備士)を抱えながら頑張っていきたいとおっしゃっていました。

最後に、自動車は車検以外に12ヶ月点検などの法定点検が義務づけられていますよね。実際にはどの程度、

点検を受けておられますか?とお聞きしたら、普通車の12ヶ月点検実施率は30%程度じゃないかなとおっしゃっていました。

皆さん、12ヶ月点検、なさってますか? 最近のクルマは壊れなくなったので大丈夫と言うことではなく、コンピュータ絡みのトラブルがあったらどうしようもなくなるということを今一度認識して、点検をちゃんと受けるようにしましょう。

(米田)

Q-info 第139号 2019年7月発行 【TOPICS】

IT導入補助金の説明会を開催

・開催日 8月2日(金) 13:30~15:00

・会 場 京都経済センター 3F 会議室 3-B (京都市下京区四条通室町東入函谷鉾町78番地)

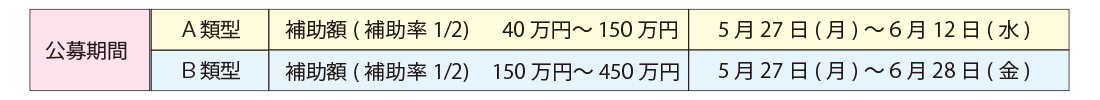

7月中旬頃から第2次公募が予定されています。

第1次公募では多くの企業様から申請のご希望が寄せられ対応させていただきました。

しかしながら、募集期間が短く、時間切れで応募出来なかった企業様もおられるかと思います。

また、改めて、そんな補助金があるなら申し込んでみたいとおっしゃる方もいらっしゃるかも知れません。

当説明会ではIT補助金の仕組みをはじめ、申請に向けての取り組みについてご説明いたします。また併せて、ITツール(補助金対応のソフトウェア)についてもご説明いたします。

申請を考えてみよう思っておあれる方は是非ご参加下さい。

Q-info 第138号 2019年6月発行 【PDF】

Q-info 第138号 2019年6月発行 【スタッフのつぶやき】

いつもご愛読ありがとうございます。100年人生を生きるためのスキルがなくて焦っている原田です。

先日、誕生日に息子から本をもらいました。 「LIFE SHIFT リンダ グラットン (著), アンドリュー スコット (著)」医学・医療の進歩で平均寿命が右肩上がりで100歳まで生きるのが当たり前の時代になったとすると、一つの企業で定年(65歳)まで働き、老後を年金で過ごすという仕組みは破綻する。

平均寿命が70~80歳と言われていた時代は教育、仕事、引退(老後)の3ステージを生きる人生設計でよかったが100年生きることを前提とした人生ではマルチステージの人生になるとかなんとか……。

「自分探しの旅をしたり、個人で起業したり、企業で働きながら他の能力を磨いたりしながら20歳前後で社会にでてからの60年あまりの労働期間乗り越えて行きましょう」と言われても80歳まで働けるような健康な身体を維持することが大前提です。

腑に落ちない点は沢山ありますが色々準備しておくことは必要だと感じさせられる内容でした。

開発部 原田 剛史

Q-info 第138号 2019年6月発行 【一丁噛が行く!】

第128回:高齢者ドライバー

最近、高齢者ドライバーの事故が頻繁に起こっています。というか、以前からもあったのかも知れませんが、特に最近は社会問題化してきて、ニュースに取り上げられることが増えたのかも知れません。そして高齢者の免許返納も増えてきています。

2017年には免許返納制度が始まって以来、最大の42万3800人が自主返納したそうです。そのうち、75歳以上の後期高齢者は前年度比56%増の25万3937人と大きく伸びました。

昨年夏、車を買い替えるにあたりこども達から「いつまでクルマ乗ってるの?いい加減に免許返納したら?」と迫られ、まだまだ現役だからクルマは必要なんだと主張したものの、結局、今回買い替えるクルマが最後で、5年先にはクルマを手放して、免許を返納することを約束させられました。当時68歳、5年先だと73歳。まだまだ大丈夫だと言ってくれる人は周囲に多いのですが、やはり年貢の納め時になるのでしょうかね。(^^;

と言いながら、その頃にはきっと自動運転が普及し、それなら大丈夫だと言ってくれないかなぁと密かに思っているのですが・・・・。

一丁噛

Q-info 第138号 2019年6月発行 【ネコの穴】

テーマ:生産管理システムと効率化

アメリカのある救急病院のお話です。この病院は、手術室に大きな問題を抱えていました。

32の手術室で年間3万件あまりの外科手術が行われていて、予定を組むのが難しい状態でした。出術室は、常に予約でいっぱい・・そのために急患が出ると予定の組み直しに四苦八苦。スタッフはしょちゅう、予定外の残業をしていました。

この危機的状態から劇的に改善します。

どうやって? 簡単なことだったようです。「32ある手術室の内、1つを緊急手術専用に常時空けておく」たったこれだけです! 空きがないって言ってるのに、あえて1つを空けておく・・ 上記方法を採用してから2年間、病院の手術件数は毎年7~11%増加しました。

なぜ劇的に改善したのでしょう?

手術には2種類あります。計画的なものと計画外のもの。当時、32の手術室は総て計画的な手術で埋まっていました。計画外の手術が発生するとスケジュールの組み替えが必要になります。急患を受け入れる… 計画的な手術を組み替える代償が伴います。長時間労働による残業代(経済的代償)、計画の変更は現場を混乱させる確率が上がりますから、医療ミスが増えるという医療上の代償… 長時間労働による技量低下(手術時間が長くなってしまう)などの効率の代償です。恐ろしい…

ところが、「急患は常に空けてある緊急手術専用の手術室で対応する」ことで、総てが計画通りに回りました♪

★計画外の手術は必ずあるものだと計画したことが改善に繋がりました!!★

行動経済学では、「スラック(余地とか、余裕)を設ける」というそうです。私達が進めている、「システムを使って効率化を図りましょう! 無駄を省きましょう!」って真面目に考えると、どうしても無駄を省くことばかりに注視してしまいますよね。計画的な生産予定をきっちり回そう!非常に大切なことです。

でも、もしかしたら敢えて「スラック」を設けることで効率性や生産性がグッと上がるかもしれません♪

生産管理システム「Assist」は、機械や人の負荷率を可視化出来ます。見る側(私達)の視点が多ければ多いほど、意外な側面が見えてくると考えます。 是非、いっしょに考えていきましょう!

Q-info 第138号 2019年6月発行 【TOPICS】

2019年度IT導入補助金の公募が始まりました

詳しくはお問い合わせください。

工事業向け 工事業向け 見積・売上・請求・原価管理システム『こうじQsp』のセミナーを開催します

・開催日 6月26日(木) 13:30~

・会場 京都経済センター(京都市下京区四条通室町東入函谷鉾町78番地)

新しい投稿ページへ古い投稿ページへ